中华法系形成之后的火灾刑罚

编者按

在中华文明的历史上,唐、宋是比较有代表性的两个朝代,其经济、文化和民族融合发展都在历史上留下浓墨重彩的一笔。当然,这两个朝代的繁荣不仅仅是依赖于经济军事,还有政治制度中法律制度的维持。这些律令体系的建立和成熟,推动唐宋时期中国社会的法制建设进入新高潮,也对当时以及后来的王朝都产生过积极作用。其中,对于会造成人财损失和社会混乱的火灾,两个朝代的法律制度中都有所规定。可以说,古人对防火法度的规定十分严酷,也从侧面反映出古人希望杜绝火灾的强烈愿望。(栏目编辑:谭 婧)

张 晔/文

上期我们给大家介绍了早期的失火罪,提到了“春秋决狱”,但随着封建集权政治的深化,礼律合一成为我国古代法制思想的主流,这期接着上期的历史脉络,从唐代说起。

很多读者都知道“唐律”,但如果翻阅史书,有唐一代并没有称为“唐律”的,这只是后人对《永徽律疏》的称呼。“律疏”是对“律”的解释,那是什么“律”呢,这就是要从唐开国说起。

经历了三百多年魏晋南北朝的战乱,唐承隋制,国家初定之时,唐高祖李渊于武德四年命裴寂等以隋朝的《开皇律》为准,撰定律令,武德七年(624年)制定了《武德律》。这是唐代首部法典。唐太宗李世民即位以后,于贞观元年命长孙无忌、房玄龄等人在《武德律》基础上,再次参照隋朝的《开皇律》,制定新的法典,贞观十一年(637年)完成,史称《贞观律》。《贞观律》增设加役流,确定了五刑、十恶、八议和类推等制度,缩小了连坐处死的范围。这部律书基本确定了有唐一代律令的主要内容与风格。唐高宗永徽二年(651年),长孙无忌等在《贞观律》基础上再次修订。最终形成了《永徽律》。

有了法律条文,就要有司法解释,地方与中央的解释要一致,才能实现政令畅通,于是唐高宗在次年就要求对《永徽律》进行解释,经过一年的编撰,《律疏》与《永徽律》经过高宗的批准,附于律文之后,合称为《永徽律疏》。至元代,人们称《永徽律疏》为《唐律疏议》,因为疏文开头都有“议曰”二字。

该部“律疏”总结了汉魏晋以来立法和注律的经验,不仅对主要的法律原则和制度作了精确的解释,而且尽可能引用儒家经典作为律文的理论依据。《永徽律疏》标志着中国古代立法达到了最高水平,对后世宋元明清的法典产生了深刻的影响,是迄今保留最完整的最早的一部法典。它的形成也标志了中华法系的形成。

很多读者也许要问,中华法系究竟有什么特点,简单来说就是“礼律合一”,但是这其中的“礼”,一定包含着封建统治阶级的特色,比如“刑不上大夫,礼不下庶人”演变而来的“八议”减免刑罚和从法律制度上对人划分“良贱”等。其次是中央政权有最高的立法权,换句话说皇帝有“杀伐决断”的最终决定权。第三点就是“诸法合体”,如我国古代一直没有独立的“民法典”或“刑法典”,直到清末才出现了第一部刑法典《大清新刑律》。

有了这样的初步概念,我们对下面的这些案例也许就能有比较清楚的认识。

唐代归于刑罚

《唐律疏议·杂律》:诸失火及非时烧田野者,笞五十;非时,谓二月一日以后、十月三十日以前。若乡土异宜者,依乡法。延烧人舍宅及财物者,杖八十;赃重者,坐赃论减三等;杀伤人者,减斗杀伤二等。

【疏】议曰:“失火”,谓失火有所烧,及不依令文节制而非时烧田野者,笞五十。其于当家之内失火者,皆罪失火之人。注云“非时,谓二月一日以后、十月三十日以前。若乡土异宜者,依乡法”,谓北地霜早,南土晚寒,风土亦既异宜,各须收获总了,放火时节不可一准令文,故云“各依乡法”。延烧人舍宅及财物者,各杖八十。“赃重者 ”,谓计赃得罪重于杖八十,坐赃论减三等。准赃二十匹以上,即从赃科。“杀伤人者,减斗杀伤罪二等”,谓烧杀人者,失火及烧田之人减死二等,合徒三年;不合偿死者,从本杀伤罪减。其赃若损众家之物者,并累亦倍论。

简单翻译下,是指在非农时失火,且造成损失,烧毁田野的,要受到笞刑,被鞭笞五十下,非农时是指二月一日之后至十月三十日之前的这段时间。但是南北有别,时间可以根据地方上的规定进行合理的变化。如果火灾蔓延烧毁了他人的房舍和财务的,要被杖打八十下,如果烧毁的财物过于贵重,比偷盗处罚的杖打八十的赃物还要多,那就从偷盗罪的刑罚。根据解释,差不多烧毁二十匹以上的,就要根据偷盗罪的刑罚减三等来处罚了。如果是因为失火导致人死亡的,就要按照斗殴杀伤人的刑罚,减二等来处罚。

暂且不论这个笞刑和杖刑的轻重,仅相对来说,还是有轻重之别的,特别是在处罚的时候考虑到了时间、场所、损害后果的不同。但很特殊的一点是失火行为是要承担刑事责任的,而不是承担民事责任。之前我们曾提到的《二年律令》,失火是“罚金四两,债所燔”,并没有处以刑事处罚。但这仅仅是汉代如此,之前秦代的“杖刑”和“弃灰法”到《北齐律》的“鞭之一百”,都体现了失火罪偏重于刑事处罚的特点。

宋代更为严厉

《宋刑统》沿袭了《唐律疏议》,内容和篇目都大体相同,它是我国第一部刊印颁布的法典。有宋一代,给我们的感觉是比较软弱的,对外与辽签订不平等条约,一直没有解决收付燕云十六州;对内,宋代皇权与丞相文官的斗争也较为频繁,而且文学成就极为璀璨夺目,但从法制史的角度,笔者却觉得宋代的几个例子是有点“恐怖”的,比如“凌迟”这个刑罚,虽然源于五代,但宋仁宗时期开始用,宋神宗时代将其成为常刑。在南宋的《庆元条法事类》中,正式成为法定刑。这种极其残酷的刑罚竟然成为了法定刑,也从侧面反映出封建中央集权的深入和严酷。

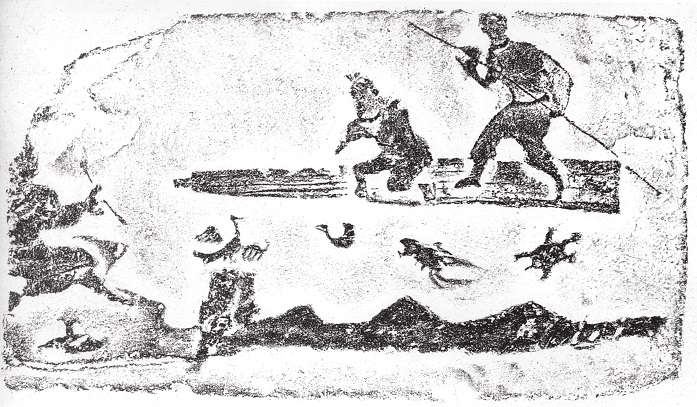

更可怕的是这个刑罚竟然有用在失火罪上的案例。宋真宗大中祥符八年(1015 年),四月二十三日,荣王府发生大火,殃及周边五个王府和诸多大内府库。这场大火烧了两夜一天,烧死和因救火而死的高达1500多人,焚毁了宋初大部分积蓄,特别是集天下之财富试图用于收复燕云十六州的左藏库完全焚毁,令北宋元气大伤。而秘阁史馆的珍贵典籍的焚毁,更是让中华文化受到了重创。调查得知是一名掌茶酒的婢女韩氏,与一名亲事官私通,合伙盗窃宝器,事情败露后,纵火灭迹以潜逃,也有一种说法是逃脱抓捕的时候,打翻了蜡烛,蜡烛烧着了帷幕所致。事后,真宗赵恒下诏,韩氏断手足,令众三日,凌迟处死,知情人处斩,余并等第决配。这可能是迄今为止最为严厉的处罚了,那是将其放火或失火的行为认定为谋逆。据说,宋代火灾事故非常多,朝廷希望通过严刑峻法来整肃行为,以达到预防的效果。