上古时代“权力更迭”背后的神权和礼法

编者按

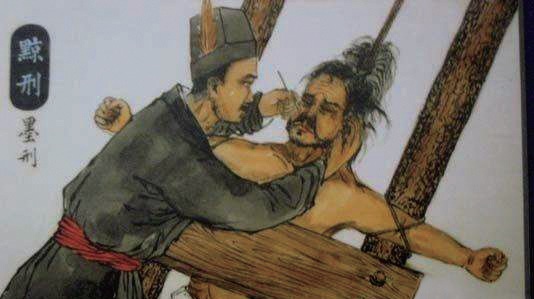

中国古代国家形成之初,法律也随之产生。自夏至清,权力一直是法律产生的温床,各个朝代的法律制度也体现了时代的传承性。这一期,请跟随我们回到我国法律起源的时刻,去感受血缘社会中用神权做后盾,以超越祭祀的范围来建立新行为规范的做法。这种法出于礼的微妙,也是我国古代社会特有的“温情+残忍”的法律制度与观念。

张鑫烨/ 文

很多法制史的专家对法的起源有很多种说法,比如神创说、暴力说、契约说等。我国的法律当然也脱离不了发展规律的一些共性,但不可否认的是,我国古代法律与西方是有很大的不同的,一个重要因素就是“礼”。我们至今都会说:法不外乎人情、法外开恩等,这其中就包含着社会道德、社会伦理等。上世纪30 年代,杨鸿烈在《中国法律思想史》中提到,中国大部分的法典都是模仿大陆法系的形式和内容,但一般民众仍然抱持着几千年来沿袭的法律思想,这是贯通整个中华法系的“总枢纽”,可以用“礼”来概括。

我国古代社会的“礼”不仅仅是指礼仪、道德,还包含了自然演化的人类所无法抗拒的自然规律。可以说“礼”是通过神化、习惯化、自然化,使一些约束普通民众的“行为规范”上升为一种统治者的意志,追溯到上古时期,我国先民对自然充满了敬畏,在制定法律规则的时候自然会有一些神化的成分。

商代所谓的“有殷受天命”,就是借神的说辞来宣示统治的合法性,这个说法也延续了整个封建社会。我们都知道夺权者都可以说“受天命”,那继承者呢?或者谁才是合法的继承者?这时候,所谓的“礼”与“法”在多年的“宫斗与夺权”中终于实现了一个平衡。

来看《史记·殷本纪》中的记载:

帝武丁崩,子帝祖庚立。祖己嘉武丁之以祥雉为德,立其庙为高宗,遂作《高宗肜日》及《训》。

帝祖庚崩,弟祖甲立,是为帝甲。帝甲淫乱,殷复衰。

帝甲崩,子帝廪辛立。帝廪辛崩,弟庚丁立,是为帝庚丁。帝庚丁崩,子帝武乙立。殷复去亳,徙河北。

帝武乙无道,为偶人,谓之天神。与之博,令人为行。

天神不胜,乃僇辱之。为革囊,盛血,卬而射之,命曰“射天”。武乙猎於河渭之间,暴雷,武乙震死。子帝太丁立。

帝太丁崩,子帝乙立。帝乙立,殷益衰。

帝乙长子曰微子启,启母贱,不得嗣。少子辛,辛母正后,辛为嗣。帝乙崩,子辛立,是为帝辛,天下谓之纣。

雷击身亡与“天火”:背后的神权思想

这是个关于权力更迭的故事,其中还包含了一个类似“遭雷劈”的安全事故。武乙在记录中是个无德无道的人,虽然他在黄河与渭河之间打猎时遭到雷暴天气,不幸被雷所伤,最后不治身亡,这也许仅仅是一起意外,但古人为了渲染神的力量,在之前要加上他“亵渎”天的罪状,如悬挂装满血的皮革袋子,然后仰面向其射箭,并称为“射天”。有了这个大逆不道的行为的铺垫,他“遭雷劈”的这起事故似乎就成了一种报应。

也许是因为古人还不了解雷暴天气的原理,而且打雷又伴随着天气的异常,故而认为这是天神对人的一种惩罚,并将这种雷击着火、雷击触电身亡的现象归因为上天的惩罚。在《隋唐英雄传》中还有李元霸对天不敬,用巨锤指天,最后被雷劈身亡的故事。其实这可能是因为锤子导电,导致了李元霸触电身亡。

在古代,因雷击而着火被称为“天火”,皆因此类火灾无法预测又无法预防,中国古代建筑及施工还没有避雷的方法,虽然有一些学者认为屋檐上的鸱吻就是起到了避雷的效果,因为有些吻兽的舌头有金属的物质,但这些推论并没有得到证实。

《封神榜》中就有西伯侯姬昌占卜太庙着火,致使商纣王不敢妄杀姬昌的故事。因为缺乏必要的避雷方法,不仅是上古时期,明清甚至民国时期,建筑物被雷击中着火的事故也时有发生。比如最严重的一次是明嘉靖三十六年的北京,奉天殿遭雷击起火,火势迅速蔓延至华盖殿、谨身殿,三大殿连同前面的文楼、武楼、奉天门、午门及两侧廊厅朝房俱被焚毁。

“子凭母贵”与继承:礼法的平衡

商朝时期,兄弟是可以继承王位的,祖庚死后其弟祖甲继位,廪辛死后弟弟庚丁继位。其实商朝前期,兄弟继位的情况更普遍,商的开国君主成汤死后,传位给了他的弟弟外丙,外丙死后又传位给了他的弟弟仲壬,这种兄弟之间的传位其实导致了兄弟之间争夺帝位的斗争,据史料记载,商朝初期出现过长达九世的夺位的混战,除了兄弟之间还有兄弟与嫡子之间的斗争。

法律要有确定性,才能持续地稳定地被执行,并延续下去。权力的更迭、王位的继承是王朝必须解决的问题,这必然也是古代法律制度首先关注的对象。这种又可以传子又可以传弟的继承制度,实在不利于稳定。据研究,直至商朝中期,帝位的继承开始以传子为主,我们从上述的文献中可以看到,基本上从庚丁开始,就是用传子的方式继承王位。

那问题又来了,究竟是传给哪个儿子呢?虽然后世有“嫡长子继承”的制度,但是如果嫡子并不是长子呢?

该文献中的这段话给了我们一个答案:“帝乙长子曰微子启,启母贱,不得嗣。少子辛,辛母正后,辛为嗣。”这句话是说乙的长子是微子启,但他的母亲地位比较低下,也许是妾,那微子启即使作为长子,也不能继位。小儿子辛的母亲是正妻,那辛就是储君。在《吕氏春秋·当务》中有记载说,当时帝乙想立启,但是遭到了太史“据法而争之,曰:‘有妻之子,而不可置妾之子。’”注意太史是“据法而争”的,可见当时已经有“法”了,这里的法是条例和规则的意思,就是说传子或立嫡子已经成为了一种继承制度。

从上述的例子,我们也可以知道所谓的嫡长子继承制度是“立嗣以嫡不以长,立嫡以长不以贤”的原则,这样的制度是不是有点不符合我们看过的一些宫斗剧或者不符合我们想象中的选贤举能的继承制度。但这其实是把家族权力继承的“礼”与国家权力继承结合在一起,上升为国家权力交替的“法”,避免了统治阶级内部的内耗和斗争,这种制度延续了数千年,很大程度上确保了政权的稳定。